Die Lauben während des Krieges – Ein Ort der Zuflucht

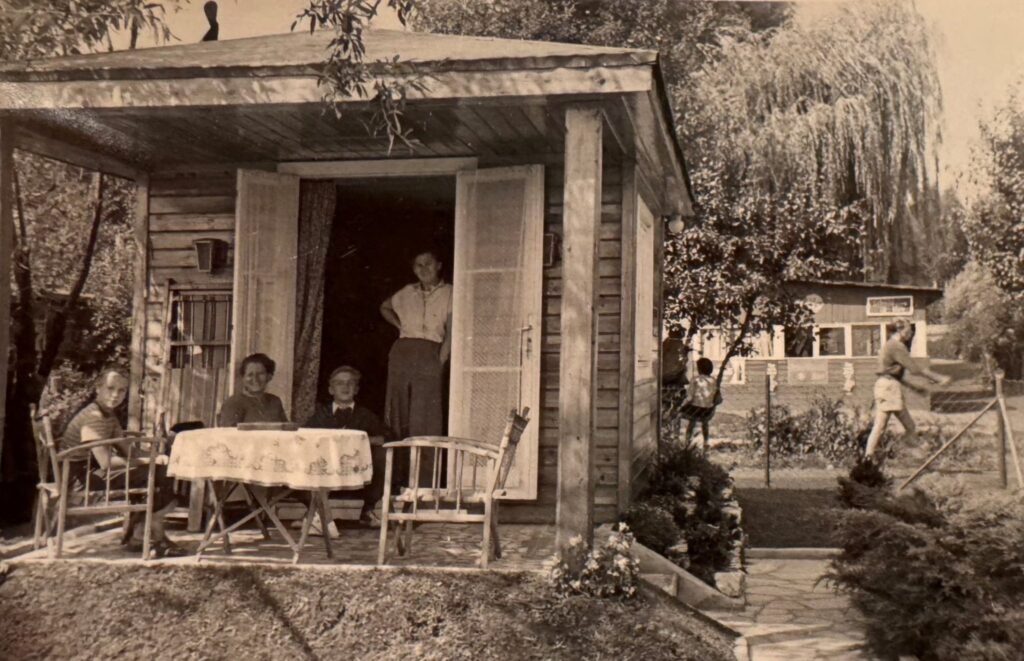

In den dunkelsten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurden die Lauben an der Havel für viele Berliner Familien zu einem rettenden Hafen. Noch heute erzählen einige wenige Zeitzeugen – inzwischen über 85 Jahre alt – wie sie als Kinder mit einem „Notköfferchen in der Hand“ und dem „Kopfkissen unterm Arm“ aus der zerstörten Stadt flohen. Sie waren ausgebombt, entwurzelt, und fanden in ihren Gartenlauben nicht nur Schutz, sondern ein Stück Geborgenheit. Was einst als provisorische Zuflucht begann, wurde für viele zum Lebensmittelpunkt.

Und manchmal war das Leben am Wasser sogar ein wenig gnädiger als in der Stadt: Wenn fehlgeleitete Bomben in die Havel fielen, schwammen die Fische mit dem Bauch nach oben – ein kurioser Überlebensvorteil. Fischbouletten gehörten bald zum Alltag, und die Lauben wurden zu Orten des Überlebens, der Kreativität und des Zusammenhalts.

Viele dieser Menschen haben ihr ganzes Leben hier verbracht, sind zum Teil hier geboren, haben hier ihre Kinder großgezogen. Sie pflegen bis heute liebevoll ihre kleinen Gärten, als wären sie lebendige Erinnerungsorte. Diese Menschen sind das Herz unseres Vereins. Ihre Geschichten erinnern uns daran, wie viel Kraft in Gemeinschaft, Natur und einem einfachen Dach über dem Kopf liegen kann. Die Lauben waren damals mehr als nur Unterkünfte – sie waren Orte des Neubeginns, der Hoffnung und der stillen Stärke.

Heute, da dieser Ort durch politische Vorhaben in Frage gestellt wird, erinnern uns die Geschichten dieser Menschen daran, wie wertvoll gewachsene Strukturen sind – nicht nur als Erinnerung, sondern als gelebte Alternative zu Anonymität, Entwurzelung und Vereinsamung. Gerade deshalb sind sie schützenswert. Denn was hier über Jahrzehnte entstanden ist, lässt sich nicht einfach ersetzen. Wird es einmal zerstört, geht ein einzigartiges Stück gelebter Kulturgeschichte unwiederbringlich verloren.

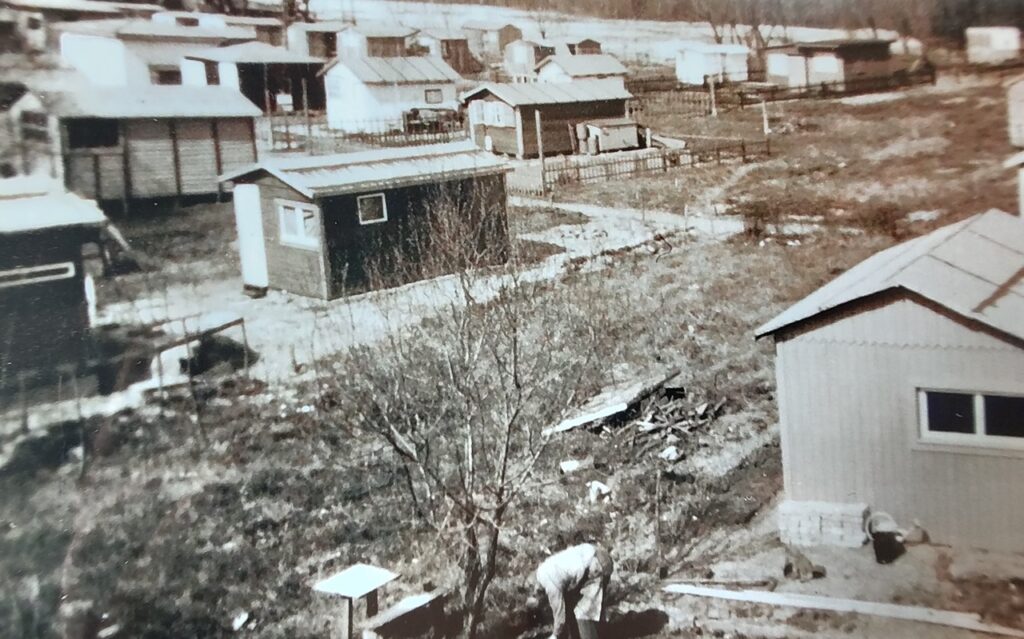

Die frühen Nachkriegsjahre – Wurzeln am Wasser

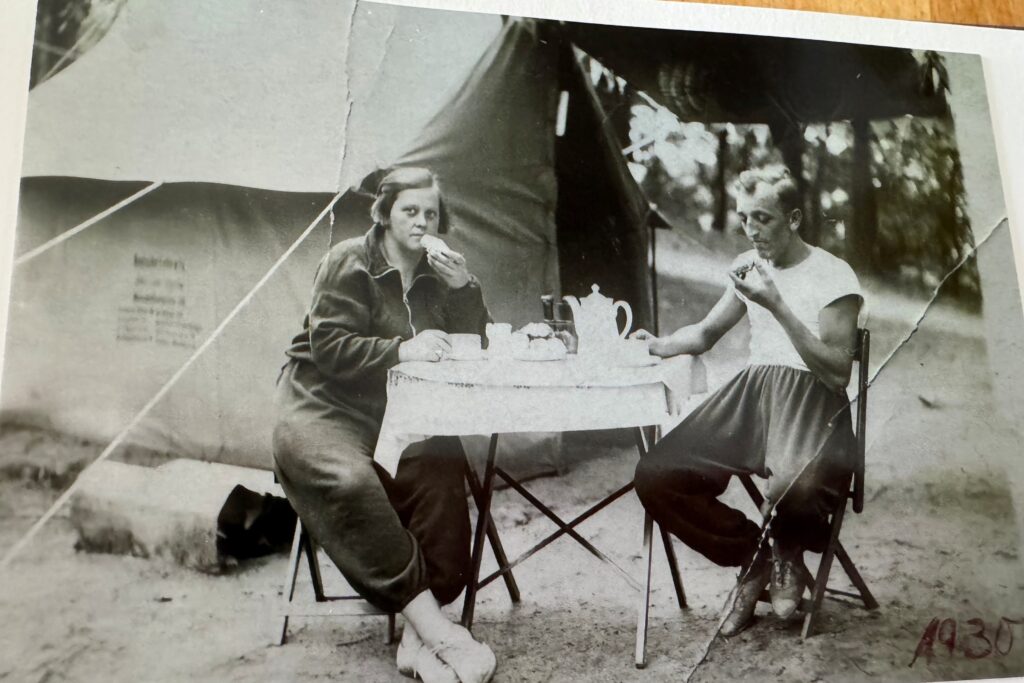

Nach dem Krieg wurde die Havel mehr als nur ein Ort zum Baden, sie wurde zum Rückzugsraum, zur Heimat auf Zeit, zum Ursprung vieler Lebens- und auch Liebesgeschichten. In den Lauben am Wasser begann für viele eine neue, prägende Lebensphase.

Die Laubengänge waren erfüllt von Leben, und das Gartengebiet wurde zum Abenteuerspielplatz; Kinder tobten durch die schmalen Wege, bauten Burgen im Sand hinter den Lauben, versteckten sich zwischen Sträuchern und wagten erste Mutproben im angrenzenden Wald. Juchzend sprangen sie vom Steg der Wasserwacht, vom Sprungturm oder von der einstigen Dampferanlegestelle (bis in die frühen 1980er Jahre an der Badestelle bei der Restauration) in die Havel oder sie stürzten sich kreischend über die Wasserrutsche vom Floß ins kühle Nass – das schönste Geräusch des Sommers.

Hier lebten sie eine andere Art von Freiheit; wild, unbeschwert, und zugleich voller Geborgenheit und einer Lebendigkeit, die nur aus dem unmittelbaren Erleben von Natur und Selbstbestimmung entstehen kann. Was sie dabei fanden, war Raum zum Wachsen, Vertrauen in die eigene Stärke und das stille Glück, sich selbst genügen zu dürfen.

Die Vereinsgemeinschaft war geprägt von Zusammenhalt und Bodenständigkeit. Die meisten der Mitglieder waren Handwerker. Was zählte, war das Miteinander, das Teilen, das gegenseitige Helfen.

Die Besatzungsmächte organisierten die Vereine neu, und die Pächter erhielten einjährige Verträge. Doch trotz aller Unsicherheit wuchs hier etwas Bleibendes: eine Gemeinschaft, die zusammenwuchs, Erinnerungen, die sich tief verwurzelten, und Geschichten, die am Wasser begannen und in ihrer Kraft und Bedeutung weit darüber hinausgingen.

Diese Strukturen sind bis heute lebendig, sie stehen für Teilhabe, für gelebte Nachbarschaft und für eine Form von Demokratie, die im Alltag beginnt.

Gisela und Heidi – Eine Freundschaft fürs Leben

Manche Geschichten beginnen leise – mit Sand zwischen den Zehen, Wasser im Haar und einem Lachen, das über die Havel zieht. So war es bei Gisela und Heidi, zwei Mädchen, die in den frühen Nachkriegsjahren ihre Kindheit zwischen Lauben und Stegen verbrachten, geprägt von Spiel und Entdeckerfreude. Die Havel war ihr Spielplatz, die Lauben ihr Zuhause. Beides wurde zum Schauplatz einer Freundschaft, die ein Leben lang hielt.

Ihre Familien fanden Zuflucht am Havelufer, Giselas Familie in den Lauben, Heidis in ihrem Sommerhaus an der Großen Badewiese. Die Havel wurde zu ihrem Reich aus Freiheit und Entdeckungslust, ein Raum, der ihnen etwas schenkte, das die Enge der Stadt nicht bieten konnte: Selbstvertrauen und die Möglichkeit, sich frei zu entfalten. In der Gatower Grundschule begegneten sie sich zum ersten Mal, und was mit einem gemeinsamen Schulweg begann, entwickelte sich zu einer lebenslangen Verbindung. Bis zu Heidis Tod blieben sie beste Freundinnen.

Die intensive Kinderzeit am Breitehorn prägte Heidi tief. Sie war nie eine, die sich vor-schreiben ließ, was geht und was nicht. Schon früh zeigte sich ihr Freiheitsdrang: Mit

16 stieg sie in den Motorsport ein, absolvierte eine Kfz-Lehre und übernahm mit 31 das elterliche Autohaus Opel Hetzer. Ein mutiger Weg in einer männerdominierten Branche, geprägt von Widerständen und gesellschaftlichen Erwartungen.

Über 25 Jahre fuhr sie Rallyes, stellte Rollenbilder infrage und lebte, was sie glaubte: Freiheit ist nicht verhandelbar. Heidi wurde weit über Berlin hinaus bekannt, als Rennfahrerin, Unternehmerin und Abenteurerin[1]. Mit 77 Jahren machte sie sich nochmal auf für die Erfüllung eines großen Traums und umrundete in ihrem Hudson, Baujahr 1930, die Welt – ein letzter großer Aufbruch, getragen von Neugier, Mut und Lebenslust.

Ihre Geschichte ist Teil unserer Geschichte. Ihre Kraft, ihr Mut und ihre Lebensfreude wirken weiter – in jedem Lachen am Wasser, mit jedem Sprung in die Havel, in jeder Laube, die Erinnerungen bewahrt.

Gisela und Heidi verband nicht nur ein außergewöhnlicher Lebensweg, sondern auch eine tiefe Verbindung zu diesem Ort. Und auch wenn ihre Geschichte besonders berührt, sind sie nicht die einzigen, deren Leben durch die Havel geprägt wurde und weiterhin geprägt wird. Viele beeindruckende Lebenswege haben sich hier entfaltet.

Heute ist Gisela eine unserer Ältesten. Ein lebendiges Zeugnis dafür, wie nachhaltig ein Wochenendverein das Leben prägen kann. Die Lauben, die Stege, das Miteinander über Generationen hinweg – all das schafft Räume, in denen Menschen wachsen, sich begegnen und einander Halt geben.

„Wenn ich zurückblicke, war das Leben hier wie ein zweites Zuhause; ein Ort voller Wärme, Freiheit und Freundschaft. Ohne die Havel und meine Laube wäre ich nicht die, die ich heute bin.“ – Zitat Gisela

Gerade in Zeiten, in denen Vereinsamung und gesellschaftliche Spaltung zunehmen, zeigt uns diese Geschichte, wie wichtig Orte sind, die Gemeinschaft ermöglichen und demokratische Werte im Kleinen leben. Hier zählt jede Stimme, jede Erinnerung, jedes Lachen.

Und mehr noch: Das Leben im Wochenendverein fördert das seelische Wohlbefinden, stärkt die Gesundheit und lässt Menschen zufrieden und erfüllt alt werden. Wer hier lebt, lebt länger – getragen von Natur, Gemeinschaft und dem Gefühl, Teil von etwas Sinnvollem zu sein.

Solche gewachsenen Gemeinschaften dürfen nicht verloren gehen – sie sind Teil unserer sozialen Infrastruktur: oft unsichtbar, aber unverzichtbar.

[1] Heidi Hetzer (1937–2019) war Berliner Unternehmerin, Rallyefahrerin und Weltreisende. Sie übernahm 1969 das Autohaus Opel Hetzer, fuhr über 25 Jahre internationale Rallyes (u. a. Carrera Panamericana, Mille Miglia) und umrundete von 2014-2017 im Alter von 77 Jahren in ihrem Oldtimer „Hudo“ (Hudson Great Eight, Baujahr 1930) allein die Welt – rund 77.000 Kilometer durch über 80 Länder.

Und mehr noch: Das Leben im Wochenendverein fördert das seelische Wohlbefinden, stärkt die Gesundheit und lässt Menschen zufrieden und erfüllt alt werden. Wer hier lebt, lebt länger – getragen von Natur, Gemeinschaft und dem Gefühl, Teil von etwas Sinnvollem zu sein.

Solche gewachsenen Gemeinschaften dürfen nicht verloren gehen – sie sind Teil unserer sozialen Infrastruktur: oft unsichtbar, aber unverzichtbar.

Autorin: Iris Hüttner

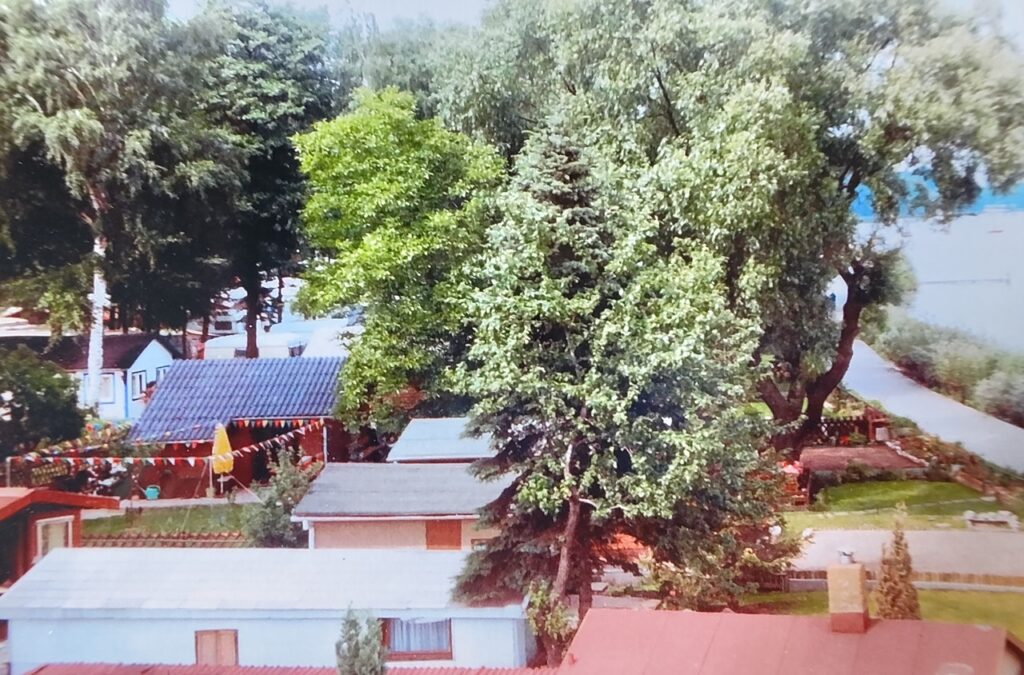

Und heute?

Immer mehr Laubenpieper freuen sich über ihren erfüllten Ruhestand und die Gemeinschaft, in der die Lauben und die Infrastruktur gemeinsam gepflegt und erhalten wurden. Nach und nach begann der Generationswechsel.

Die Vereinsvorstände achten darauf, dass wieder mehr Familien mit Kindern in die drei Vereine kamen, sie bekamen in den letzten Jahren den Zuschlag für frei gewordene Lauben. So spielen und toben heute wieder bald 100 Kinder in den Parzellen und am Badestrand. Sie werden ganz spielerisch an die Natur geführt, helfen mit bei der Gartenarbeit, sie toben völlig gefahrlos durch die Anlagen und sind immer unter Beobachtung. Hier lernen sie in einer großen Gemeinschaft zu leben. Sie lernen, was Toleranz bedeutet, denn hier spielen sie mit Kindern anderer Herkunft und Hautfarbe. Sie lernen hier schwimmen in der Havel, schnuppern mal im benachbarten Angelverein rein oder spielen einfach nur Fußball auf der Vereinswiese.

An den Wochenenden und in den Sommerferien wimmelt es hier nur so von Kindern; manche Familien sind froh, wenn sie sich teure Fern- oder Flugreisen sparen können.

Das jüngste Mitglied in unserer Gartenfamilie ist im Mai (2025) geboren. Schon den ganzen Sommer sieht es neben den Eltern auch die Großmutter, Urgroßmutter und die große Birke, wenn es nach einem Schläfchen die Augen aufmacht. Was hat das Kind für ein Glück!

Und wie viele Flüchtlinge sind zu uns gekommen?

Zuerst an unseren Badestrand, um sich von ihren schrecklichen Erlebnissen zu erholen. Mittlerweile haben auch viele Menschen aus anderen Herkunftsländern hier eine Laube.

Und wie soll es weitergehen?

Wer einmal hier war, will nie wieder weg aus diesem Paradies.

Autorin: Marianne Steckel